Index

―配線を根本から見直して、使いやすく、快適で、将来の投資に適したオフィスへ―

はじめに

長い年月利用してきたオフィスでは、設備を増設するたびに「とりあえず」ケーブルを継ぎ足して対応してきた結果、配線ルートが錯綜し、漏電や通信障害の火種を抱えたままというケースが少なくありません。とはいえ通常業務を止めて大規模な工事を行うのは現実的ではない…。そのジレンマを解決できる絶好のタイミングが「オフィス改装」です。

本記事では、改装工事と同時に電気設備、とくに弱電(LAN・電話・映像・制御)配線を計画的に刷新するメリットを解説するとともに、配線計画なき継ぎ足しの増設が招きうるリスクについて事例を交えてご紹介します。

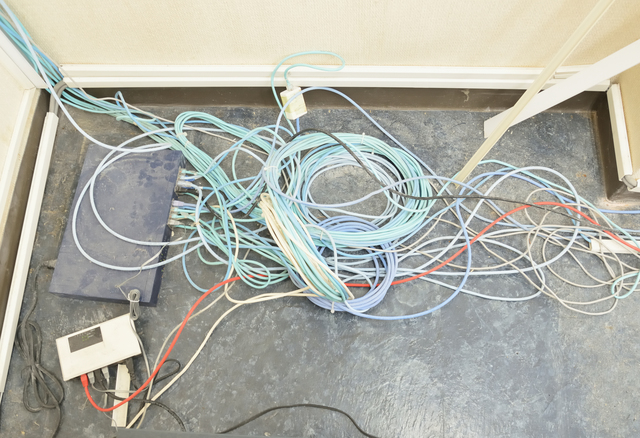

古いオフィスでよくみられる「対症療法的配線」

美観と動線を阻害する「ケーブル迷路」

床下・天井裏・壁面に無秩序に走るケーブルは、雑然としていて見た目がよくないだけでなく、席替えやレイアウト変更の自由度を大きく制限します。特にフリーアドレスや ABW(Activity Based Working)※を導入したい企業にとっては致命的です。

※ABW(業務内容に合わせて働く場所を選ぶワークスタイル)については「ABWを取り入れたオフィスとは?業務効率化にいかせる導入例とメリットを紹介」をご参照ください

隠れた安全・運用リスク

無秩序な配線は、以下のようなリスクや問題を抱えています。

・断線などで安定した通信が妨げられるリスク:乱雑に放置されたケーブルは美観が悪いだけでなく、被覆の劣化や断線などのリスクを見逃す可能性が高まります。

・ネットワーク遅延:非効率な配線はネットワークの遅延を招く可能性があります。遅延が慢性化すると、効率的な業務運営が妨げられたり、従業員がストレスを感じる原因となります。

・復旧が困難:機器構成図などが整備されておらず「どの機器からどの機器へつながっているのか分からない」状態だと、「ネットが繋がらない」などのトラブルが発生した際に原因が特定できず、復旧に時間を要したり、余計な復旧費用が発生する可能性があります。

こうしたリスクは、トラブルが起きて初めて顕在化するため放置されがちですが、一旦トラブルが発生すると業務へ大きな影響を与える可能性があります。業務を安定的に運営するためには、予防保全の視点が大切です。

計画的な弱電設計がもたらす 3 つのメリット

計画的に弱電設計を行うことで、以下のようなメリットが期待できます。

1.美観の改善・レイアウト自由度の向上

計画的に配線されていれば、オフィスも美しく保たれ、乱雑に放置されることに起因する断線などのリスクも軽減します。また、将来の席替えや増設も視野に入れて配線設計しておくことで、レイアウト変更の自由度が高まります。

2.通信インフラの信頼性アップと効率的な業務

業務での利用に応じた適切な設定をすることで、効率的な業務運営が可能になります。

3.メンテナンス容易化

機器構成図・ネットワーク図・配線図などを整備し、社内で共有しておくことで、レイアウト変更が必要な場合も適切かつ迅速に対応することが可能になります。また、トラブルが発生した際に原因が特定しやすくなり、復旧時間・復旧コストを軽減できます。

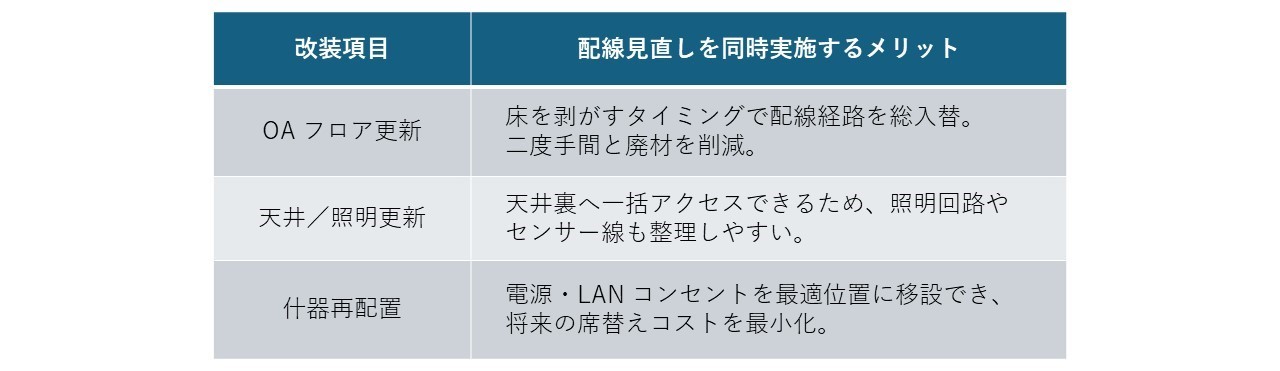

なぜオフィス改装と同時に行うべきか

電気設備の見直しをオフィス改装と同時に行うことで、以下のメリットが期待できます。

改装工事では床・壁・天井を「壊す」工程が必ず発生します。その開口回数を最少化できるため、コスト・工期・騒音を抑えることができるのです。

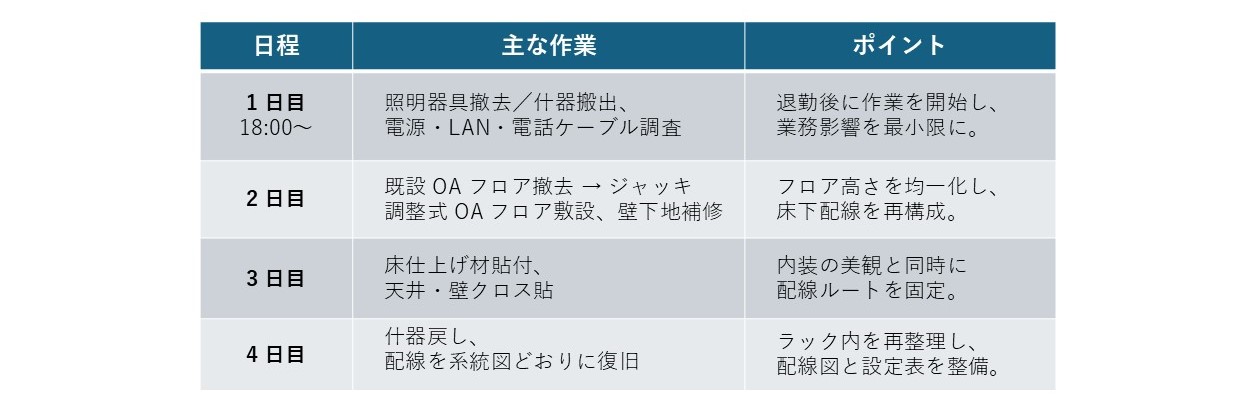

ケーススタディ

1. 背景と課題

A社では、天井・壁の結露破損が顕在化しており、内装工事が必要な状況でした。一方で、電話・ネットワーク・監視カメラなどを施工した外部業者と連絡が途絶え、機器設定や配線の記録も残っていない状況で、内装工事に伴う通信機器やネットワークへ与える影響が読めない状況でした。

2. 作業工程とポイント

業務に支障が出ないように3連休に集中的に工事を行ったため、オフィス改装の工事期間は限られていました。電気設備・配線については、現状を把握できる資料がほとんど整備されていなかったことから、抜本的な電気工事は次回以降の対応とし、今回は現状把握のための調査を実施しました。

3. 発生したトラブルと原因

ある程度予想はしていたものの、改装工事にあたって以下のようなトラブルが発生しました。

・Wi-Fi が接続不能に

発生した事象:DHCPサーバー(ルーター)の設定で割り当て範囲が不足し、新規IPアドレスが発行できなくなっていた

原因:全体の計画がないまま、当時の担当者が継ぎ足し的にWi-fiルーター等を増設していた。

・電話の不具合

発生した事象:電話主装置の再起動不具合

原因:管理者なきまま、主装置 EOS(部品供給終了)などが管理できていなかった

4. 対応

対症療法的な不具合の解消では今後も再発する恐れがあるため、リスクを軽減するため以下の対応を実施しました。

・調査結果をもとに機器構成図の整備

・設備のEOS(部品供給終了)を確認し、更新計画に反映

・機器構成図・ネットワーク図を共有し、障害復旧フローを整備

5. 事例から学ぶ教訓

配線管理は専門知識が必要なことも多く、専任の担当者がいない会社では十分な管理できないケースも多いのが実情です。自社の事業を守るため、最低でも以下は実施しましょう。

・機器構成図の管理

・機器構成図・ネットワーク図・配線図を共有し、障害復旧フローを整備

・管理を他社に任せる場合でも情報は自社内に共有しておく

A社のケースでも、内装工事後に「ネットが繋がらない」という不具合が発生しましたが、機器構成図・ネットワーク図・配線図が整備されていたため、原因の特定を容易に行うことができました。

配線管理は施工を依頼した会社に任せているケースも多いと思います。その場合でも、機器構成図・ネットワーク図・IPアドレス管理表・配線図等は自社でも管理しておくようにしましょう。例えば、ネットワークに繋がらないというトラブルが発生した際に、記録さえ残っていれば電話一本で解決するものが、現地調査が必要になったり、壁や床を剥がさないと原因が特定できずに余計な日数や費用がかかる場合もあります。

計画的弱電工事を成功させる 4 ステップ

1.現状アセスメントと機器構成図などの整備

既存配線を可視化しなければ、設計も工程管理も始まりません。現状を把握するとともに、課題やボトルネックを「見える化」します。

2.配線設計

今後5年のICT(情報通信機器)導入計画を想定し、配線計画を策定します。

3.施工・試験

計画通り配線が敷設されているか確認します。

4.運用・保守プロセス整備

機器構成図・ネットワーク図などを共有し、障害対応マニュアルを策定。

まとめ:改装はデザインだけでなく配線も

オフィス改装工事は、みた目を刷新するだけでなく、オフィスの心臓部である弱電インフラをアップグレードする絶好のタイミングです。

計画的な弱電工事により、

・将来のICT投資を安心して行える器が整う

・業務効率と安全性を同時に向上できる

改装を検討中の企業は、まず現状配線のヘルスチェックから始めてみてはいかがでしょうか。

電気機器や配線が不安なオフィスをお使いの事業者様。ご相談は、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。